বাংলাদেশ পুলিশ বাংলাদেশের জাতীয় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী ও আইন প্রয়োগকারী বাহিনী। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের পুলিশ বাহিনীর মতো আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, জনগনের জানমাল ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান, অপরাধ প্রতিরোধ ও দমনে তারা প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। এছাড়াও, তারা বিভিন্ন ধরনের আইনি সহায়তা ও সেবা প্রদান করে থাকে।

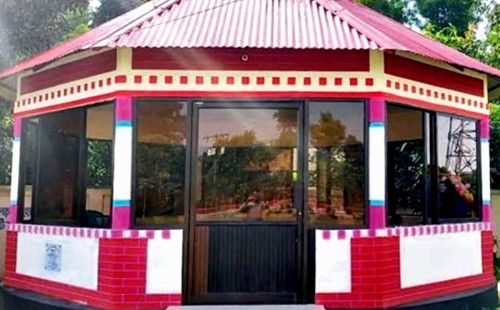

বাংলাদেশ পুলিশের কার্যক্রম ও আইনি সেবা মানুষের দৌড়গোড়ায় সহজে পৌছে দেয়ার জন্য থানার অভ্যন্তরে নান্দনিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দেশের প্রায় প্রতিটি থানায় গোলঘর স্হাপন করা হয়েছে। এই গোলঘর স্হাপনের পর থানার সামগ্রিক চিত্র আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

২০২১ সালের ৯ ডিসেম্বর গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ী থানায় গোলঘর পলাশী নামে উদ্ভোদন করা হয়। ২০২২ সালের ১৮ আগস্ট কুমিল্লা জেলার তিতাস থানা চত্বরে সেবা প্রত্যাশীদের বসার জন্য গোলঘর কিছুক্ষণ নামে স্হাপন করা হয়। এভাবে ভিন্ন ভিন্ন নামে বিভিন্ন থানায় গোলঘর স্হাপন করা হয় এবং জাঁকজমকভাবে এগুলো উদ্ভোদন করা হয়।

প্রথমেই জেনে নেয়া যাক গোলঘর আসলে কী? গোলঘর বলতে সাধারণত থানার ভেতরে কর্মকর্তাদের বসার স্থান বা আলোচনা কক্ষকে বোঝানো হয়ে থাকে। অনেক সময় এটি একটি উন্মুক্ত স্থানও হতে পারে, যেখানে সাধারণ মানুষ বিভিন্ন প্রয়োজনে এসে কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলতে পারে বা অভিযোগ দায়ের করতে পারে। এছাড়াও, এটি থানার ভেতরে কর্মকর্তাদের কাজের পরিবেশকে আরও সুন্দর ও গোছানো করে তোলার জন্যও ব্যবহার করা হতে পারে।

তবে সাম্প্রতিক সময়ে গোলঘর বেশ বিতর্কের জন্ম দিয়েছে বিশেষ করে যখন থেকে এই গোলঘরে শালিসি কার্যক্রম শুরু করা হয়। ২০২১ সালের ২৪ জুন দেওয়ানি আদালতে বিচারাধীন মামলার বাদী ও বিবাদী পক্ষকে থানায় ডেকে সালিশ করেন কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রওশন কবির। পরবর্তীতে ওই ঘটনায় আদালতে হাজির হয়ে তিনি ক্ষমা চেয়েছিলেন। ৪ ফেব্রুয়ারী ২০২৫, নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলায় জায়গা-জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিয়ে সালিশ বৈঠক চলাকালে থানার গোলঘরে ভাঙচুর চালায় বিবাদমান দুই পক্ষ। এতে গোলঘরের কাচ ভেঙে গেলে ছয় জনকে আটক করে পুলিশ। এছাড়া অনেক সময় থানা পুলিশ অভিযোগ বা জিডি তদন্ত সঠিকভাবে না করেই উভয় পক্ষকে গোলঘরে ডেকে নিয়ে সালিসি মীমাংসার চেষ্টা করছে, যা জনমনে ভীতির সঞ্চার করছে।

বিতর্কিত এই গোলঘর স্হাপনের উদ্দেশ্য কী ছিল শুধুই আপোষ মীমাংসার বৈঠকখানা হিসেবে? এর সরাসরি জবাব না। গোলঘর স্হাপনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কর্মকর্তাদের বসার স্হান তৈরি যেখানে জনগণ গিয়ে তাদের অভিযোগ বা সমস্যার কথা পুলিশ কর্মকর্তাদের সহজেই জানাতে পারবে। তবে বেশিরভাগ থানায় সরেজমিনে দেখা যায় সারাদিন গোলঘর কিছুটা ফাঁকা থাকে। তবে সন্ধ্যার পর গোলঘর জমজমাট হয়ে যায়, এ জমজমাট হওয়ার মূল কারণ হলো বিবাদমান দুই পক্ষের মধ্যে আপোষ মীমাংসার উদ্দেশ্যে পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক বসানো সালিস দরবার।

গোলঘরেই কেন এত সালিস দরবার বসানো হচ্ছে? এর উত্তর খুজতে গিয়ে দেখা যায় বিবাদমান পক্ষগুলো এক পক্ষ অপর পক্ষের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দিলে বা জিডি করলে পুলিশ বিবাদমান উভয় পক্ষকে গোলঘরে ডাকে এবং সেখানে মীমাংসার জন্য সালিস বসায়। যদিও এক্ষেত্রে নিয়ম হলো পুলিশ প্রথমে অভিযোগটি আমলে নেবে এবং ঘটনার গুরুত্ব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। যদি অভিযোগটি আমলযোগ্য (মামলার যোগ্য) অপরাধের সাথে সম্পর্কিত হয়, তবে পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে মামলা রুজু করবে এবং তদন্ত শুরু করবে। অন্যদিকে, জিডি সাধারণত নিরাপত্তা বা উদ্বেগের বিষয়গুলির জন্য করা হয় এবং এক্ষেত্রে পুলিশের উচিত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া, যেমন ঘটনার সত্যতা যাচাই করা, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, বা প্রয়োজনে মামলা দায়ের করা। তবে এসব নিয়ম না মেনে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অভিযোগ বা জিডি দায়েরের সাথে সাথে তা সালিসি পন্থায় গোলঘরে পুলিশ মীমাংসার চেষ্টা করছে।

এবার আসা যাক আপোষ মীমাংসার উদ্দেশ্যে বসানো পুলিশের সালিসি কার্যক্রম নিয়ে। প্রথমেই আলোচনা করি সালিসি কার্যক্রম আসলে কী? সালিসি কার্যক্রম (Arbitration) হল বিরোধ নিষ্পত্তির একটি পদ্ধতি, যেখানে একটি নিরপেক্ষ পক্ষ থাকে, যাকে সালিসকারী (arbitrator) বলা হয়, তার মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসা করা হয়। সালিসি কার্যক্রম সাধারণত সালিস আইন (Arbitration Act) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বাংলাদেশে, সালিস আইন, ২০০১ (Arbitration Act, 2001) সালিসি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি আইনি কাঠামো প্রদান করে।

সালিশ একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রক্রিয়া। সালিসি কার্যক্রম শুরু করার জন্য প্রয়োজন উভয়পক্ষের সম্মতি এবং এক্ষেত্রে সালিসকারীকে অবশ্যই নিরপেক্ষ হতে হবে এবং উভয়পক্ষের প্রতি সমানভাবে শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে সুবিধা হলো সালিসি কার্যক্রম সাধারণত আদালতের চেয়ে দ্রুত সম্পন্ন হয় এবং এর কার্যক্রম পরিচালনা করতে সাধারণত আদালতের চেয়ে কম খরচ হয়।

প্রথমে দেখতে হবে সালিশ আসলে কে করবে? যেহেতু সালিশ একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রক্রিয়া সেহেতু সালিস করার জন্য সাধারণত স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, সমাজের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি অথবা সংশ্লিষ্ট এলাকার বিচারক যেমন: ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান অথবা আদালত কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তিরা সালিস করতে পারেন। এছাড়া, বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য উভয় পক্ষের সম্মতিতে যে কোনো উপযুক্ত ব্যক্তিকে সালিস হিসেবে নিয়োগ করা যেতে পারে।

সালিসি ব্যবস্হা যদি এতই সুবিধাজনক হয় তাহলে পুলিশের সালিসি কার্যক্রম নিয়ে এত বিতর্ক কেন? অপরাধ বিশেষজ্ঞদের মতে, পুলিশের সালিসি কার্যক্রম নিয়ে বিতর্ক হওয়ার পিছনে মূল কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে এটি কিছু ক্ষেত্রে পক্ষপাতদুষ্ট, আর কিছু ক্ষেত্রে এর মাধ্যমে আইনের বিধান লঙ্ঘিত হচ্ছে। উদাহরণস্বরুপ বলা যায়, নারী নির্যাতনের অভিযোগ থেকে শুরু করে জায়গা দখল-বেদখল, কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যদের মধ্যে মারামারির ঘটনাসহ আমলযোগ্য অনেক অভিযোগই মামলা হিসেবে গ্রহণ না করে তা সমাধানের জন্য সালিসি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে, যা সুস্পষ্ট আইনের লঙ্ঘন।

এছাড়া পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ, সালিশ বিচারে খরচের নামে দুই পক্ষ থেকেই নেওয়া হয় টাকা। যে বেশি টাকা দিতে পারে পুলিশের রায় যায় তারই পক্ষে। একারণে জনসাধারণের মাঝে পুলিশের সালিস বাণিজ্য বলতে পুলিশের কিছু সদস্য কর্তৃক সালিশের নামে অবৈধভাবে অর্থ আদায় বাণিজ্যের একটি প্রক্রিয়াকে বোঝায়।

এ প্রক্রিয়া সাধারণত শহরাঞ্চল অপেক্ষা গ্রামাঞ্চলে বেশি ঘটে থাকে যেখানে স্থানীয় বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সালিশের আয়োজন করা হয়। কিছু পুলিশ সদস্য এই সালিশকে একটি সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করে অভিযুক্তদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করে থাকে। আবার কিছু ক্ষেত্রে, পুলিশ সদস্যরা সালিশের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির পরিবর্তে, অভিযুক্তদের ভয় দেখিয়ে বা মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর হুমকি দিয়ে অর্থ আদায় করে থাকে। এটি বেআইনি এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের শামিল যা ক্ষমতার অপব্যবহারের একটি উদাহরণ হিসেবে প্রকাশ পাচ্ছে।

মানবাধিকার সংগঠনগুলো বরাবরই পুলিশের এই ধরনের কার্যক্রমের বিরুদ্ধে সোচ্চার। তাদের মতে, এই ধরনের সালিশ বাণিজ্যের কারণে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে এবং মানুষ ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এটি পুলিশের গৌরবোজ্জ্বল ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করছে এবং জনগণের মধ্যে পুলিশের প্রতি আস্থার অভাব সৃষ্টি করছে।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশন-চট্টগ্রামের সভাপতি বলেন, থানায় কোনো মামলার আপস করা কিংবা বিচার না করার নির্দেশনা রয়েছে উচ্চ আদালতের। এখন তাহলে দেখতে হবে এ বিষয়ে মহামান্য উচ্চ আদালতের কী নির্দেশনা রয়েছে। মহামান্য উচ্চ আদালত বিভিন্ন সময়ে পুলিশি কার্যক্রম এবং সালিসি নিয়ে নির্দেশনা দিয়েছে। যেমন, গ্রেফতারের ক্ষেত্রে যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করা, আসামীর সাথে মানবিক আচরণ করা এবং রিমান্ডের সময় কিছু বিধিনিষেধ মেনে চলা ইত্যাদি।

এছাড়া পুলিশের আপস মীমাংসার ক্ষেত্রে আদালতের যেসব নির্দেশনা রয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, বিচারাধীন বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে পুলিশ সালিসি করতে পারবে না, তবে কিছু ক্ষেত্রে আপসযোগ্য বিষয়গুলোতে পুলিশ মধ্যস্থতা করতে পারবে যেমন ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৬২ ধারায় কিছু ক্ষেত্রে আদালত দোষীকে প্রবেশনে মুক্তি দিতে পারে। তবে, এই ধরনের ক্ষেত্রেও আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে পুলিশ মধ্যস্থতা করতে পারে, যদি তা বিচারিক কার্যক্রমকে প্রভাবিত না করে।

আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে, যেমন পারিবারিক বিরোধ, ছোটখাটো মারামারি বা সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধ, যেখানে আপস করা সম্ভব, সেখানে পুলিশ সালিসি করতে পারে। তবে, এটি অবশ্যই আদালতের এখতিয়ার বহির্ভূত হতে হবে। যদি কোনো বিরোধ আপসযোগ্য না হয়, তাহলে পুলিশকে অবশ্যই আদালতের শরণাপন্ন হতে হবে। এ বিষয়ে উচ্চ আদালতের নির্দেশনা পুলিশকে অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এর নির্বাহী পরিচালক সারা হোসেন এক সাক্ষাৎকারে বলেন, বিভিন্ন বিরোধ নিয়ে সালিসের প্রক্রিয়া এবং ফলাফল আইনের পরিপন্থী না হলে তাকে বৈধ বলা হবে। তবে সালিসে মধ্যস্থতা করা গেলেও সাজা দেওয়ার নিয়ম নেই। আর ধর্ষণসহ গুরুতর অপরাধে সালিসের কোনো নিয়ম নেই।

এ বিষয়ে পুলিশের একজন উপকমিশনার বলেন, বড় ধরনের সংঘাত এড়াতে ছোট বিষয়গুলো থানায় বসে সমাধান করা হয়। তবে গুরুতর অভিযোগগুলো মামলা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এসব বিতর্কের প্রেক্ষিতে অনেক জেলার পুলিশ সুপারগণ তাদের কার্যালয়ে নারী নির্যাতন, আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত এবং জায়গা জমি দখল বেদখল বিষয়ে অভিযোগ না নিয়ে মামলা করার পরামর্শ দেন যাতে সেবাপ্রার্থী ন্যায় বিচার পায়।

পুলিশের সালিসি কার্যক্রম একটি জটিল এবং বিতর্কিত প্রক্রিয়া। এ বিতর্ক দূর করার জন্য এ বিষয়ে মহামান্য উচ্চ আদালতের আরও সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রয়োজন যাতে করে এ কার্যক্রম স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষ হয়। সালিসি কার্যক্রমের নামে কারও উপর যাতে জুলুম করা না হয় এবং আর্থিক লেনদেন না হয় সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কঠোর পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। একই সাথে, জনগণের মধ্যে এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং সালিশের নামে দুর্নীতিবাজ পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে।

লেখক:

তামজিদুর রহমান, সাংবাদিক ও কলামিস্ট।

(এই লেখাটি সম্পূর্ণভাবে লেখকের নিজস্ব মতামত। এতে ব্যবহৃত সকল তথ্য লেখকের দ্বারা সংযোজিত, এবং কোনো তথ্য বিভ্রাট ঘটলে সংবাদপত্র কর্তৃপক্ষ তার জন্য দায়ী নয়।)